Загадка распространения крупных нелетающих птиц, известных как палеогнаты, долгое время ставила биологов в тупик. Группа, включающая страусов, эму и нанду, обитает на шести различных континентах, разделенных огромными океанами, что породило вопрос об их способе расселения по планете.

Прежняя гипотеза предполагала, что предки этих птиц просто пешком разошлись по своим нынешним местам обитания, когда все континенты были единым суперконтинентом Пангея. Согласно этой теории, после раскола Пангеи птицы просто «уплыли» на новообразованных материках. Однако эта версия не выдерживает критики из-за временных несоответствий. Пангея существовала в период с 320 до 195 миллионов лет назад и распалась примерно 195 миллионов лет назад. Генетические исследования показывают, что последний общий предок современных палеогнатов жил гораздо позже — около 79,6 миллиона лет назад, а основные ветви разделились между 70 и 62 миллионами лет назад, когда континенты уже были изолированы друг от друга.

Новое исследование, опубликованное 17 сентября в журнале Biology Letters, предлагает кардинально иное объяснение. В его центре — прекрасно сохранившаяся окаменелость древнего палеогната Lithornis promiscuous, жившего между 59 и 56 миллионами лет назад. Эта находка считается «лучшим предположением о том, как выглядел общий предок» современных нелетающих гигантов.

Команда под руководством Клары Уидриг, палеонтолога-вертебролога из Смитсоновского национального музея естественной истории в Вашингтоне, провела количественный анализ костей ископаемой птицы. Используя трехмерный геометрический набор данных, ученые сравнили форму ее грудины — кости, к которой крепятся мощные грудные мышцы, отвечающие за полет, — с грудиной современных птиц.

Результаты анализа оказались решающими. Форма грудины Lithornis promiscuous была очень схожа с грудиной современных птиц, способных совершать длительные перелеты через океаны, таких как большие белые цапли и другие виды цапель. Это прямо указывает на то, что предок всех палеогнатов был сильным и выносливым летуном, способным к дальним миграциям.

На основе этих данных была сформулирована новая теория: древние летающие палеогнаты самостоятельно пересекали океаны, заселяя удаленные материки. Уже оказавшись на новых территориях, различные популяции независимо друг от друга эволюционировали, утратив способность к полету и увеличившись в размерах. Питер Хоснер, куратор отдела птиц в Музее естественной истории Дании, назвал этот процесс «впечатляющим случаем конвергентной эволюции», отметив при этом, что подобные межконтинентальные путешествия на самом деле редки среди птиц.

Утрата полета стала возможной благодаря уникальному стечению обстоятельств, возникшему после мел-палеогенового вымирания 66 миллионов лет назад. Это событие уничтожило нептичьих динозавров и на время «очистило мир от хищников», поскольку крупные млекопитающие-хищники еще не успели эволюционировать.

Для отказа от полета необходимы два условия: возможность добывать всю пищу на земле и отсутствие хищников, от которых нужно спасаться в воздухе. Полет — это метаболически очень затратный процесс, и в безопасной среде наземные птицы получили «свободный билет» на отказ от него. Когда со временем на континентах появились новые крупные хищники, у этих птиц уже было время для развития альтернативных защитных механизмов: они стали либо большими и устрашающими, как современные казуары, либо быстрыми бегунами, как страусы.

Сегодня группа палеогнатов насчитывает около 60 видов. Большинство из них, включая киви (до 5 видов), эму (1 вид), казуаров (3 вида), страусов (2 вида) и нанду (1-2 вида), полностью утратили способность летать. Однако в этой группе сохранились и летающие представители — тинаму, насчитывающие около 45 видов, которые способны к коротким перелетам и служат живым напоминанием о летающем прошлом своих гигантских родственников.

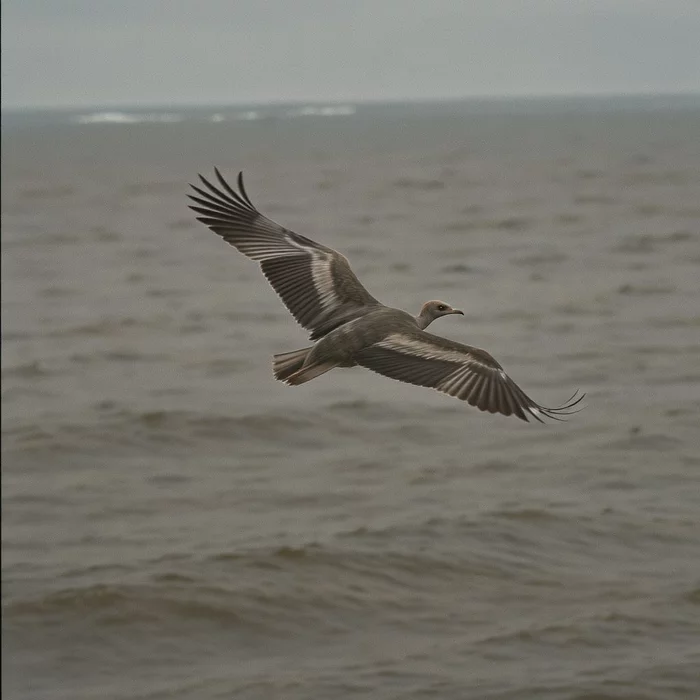

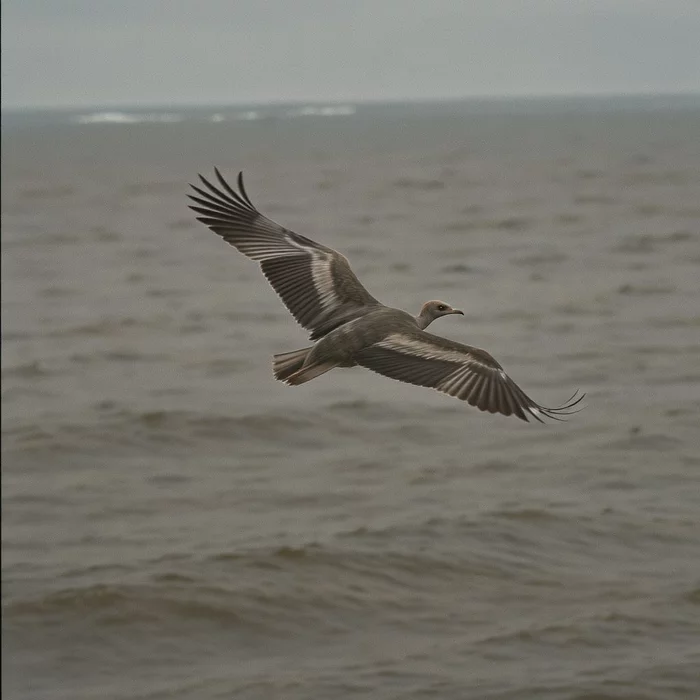

Изображение носит иллюстративный характер

Прежняя гипотеза предполагала, что предки этих птиц просто пешком разошлись по своим нынешним местам обитания, когда все континенты были единым суперконтинентом Пангея. Согласно этой теории, после раскола Пангеи птицы просто «уплыли» на новообразованных материках. Однако эта версия не выдерживает критики из-за временных несоответствий. Пангея существовала в период с 320 до 195 миллионов лет назад и распалась примерно 195 миллионов лет назад. Генетические исследования показывают, что последний общий предок современных палеогнатов жил гораздо позже — около 79,6 миллиона лет назад, а основные ветви разделились между 70 и 62 миллионами лет назад, когда континенты уже были изолированы друг от друга.

Новое исследование, опубликованное 17 сентября в журнале Biology Letters, предлагает кардинально иное объяснение. В его центре — прекрасно сохранившаяся окаменелость древнего палеогната Lithornis promiscuous, жившего между 59 и 56 миллионами лет назад. Эта находка считается «лучшим предположением о том, как выглядел общий предок» современных нелетающих гигантов.

Команда под руководством Клары Уидриг, палеонтолога-вертебролога из Смитсоновского национального музея естественной истории в Вашингтоне, провела количественный анализ костей ископаемой птицы. Используя трехмерный геометрический набор данных, ученые сравнили форму ее грудины — кости, к которой крепятся мощные грудные мышцы, отвечающие за полет, — с грудиной современных птиц.

Результаты анализа оказались решающими. Форма грудины Lithornis promiscuous была очень схожа с грудиной современных птиц, способных совершать длительные перелеты через океаны, таких как большие белые цапли и другие виды цапель. Это прямо указывает на то, что предок всех палеогнатов был сильным и выносливым летуном, способным к дальним миграциям.

На основе этих данных была сформулирована новая теория: древние летающие палеогнаты самостоятельно пересекали океаны, заселяя удаленные материки. Уже оказавшись на новых территориях, различные популяции независимо друг от друга эволюционировали, утратив способность к полету и увеличившись в размерах. Питер Хоснер, куратор отдела птиц в Музее естественной истории Дании, назвал этот процесс «впечатляющим случаем конвергентной эволюции», отметив при этом, что подобные межконтинентальные путешествия на самом деле редки среди птиц.

Утрата полета стала возможной благодаря уникальному стечению обстоятельств, возникшему после мел-палеогенового вымирания 66 миллионов лет назад. Это событие уничтожило нептичьих динозавров и на время «очистило мир от хищников», поскольку крупные млекопитающие-хищники еще не успели эволюционировать.

Для отказа от полета необходимы два условия: возможность добывать всю пищу на земле и отсутствие хищников, от которых нужно спасаться в воздухе. Полет — это метаболически очень затратный процесс, и в безопасной среде наземные птицы получили «свободный билет» на отказ от него. Когда со временем на континентах появились новые крупные хищники, у этих птиц уже было время для развития альтернативных защитных механизмов: они стали либо большими и устрашающими, как современные казуары, либо быстрыми бегунами, как страусы.

Сегодня группа палеогнатов насчитывает около 60 видов. Большинство из них, включая киви (до 5 видов), эму (1 вид), казуаров (3 вида), страусов (2 вида) и нанду (1-2 вида), полностью утратили способность летать. Однако в этой группе сохранились и летающие представители — тинаму, насчитывающие около 45 видов, которые способны к коротким перелетам и служат живым напоминанием о летающем прошлом своих гигантских родственников.